La displasia evolutiva dell’anca è la più frequente patologia scheletrica del neonato. È la conseguenza di un anomalo sviluppo dell’anca, che può in realtà spaziare da quadri di displasia, instabilità, sublussazione, fino alla vera e propria lussazione.

La diagnosi precoce è quanto mai fondamentale, la valutazione clinica può infatti non essere sufficiente ad individuare un quadro di displasia (soprattutto nelle forme lievi). L’ecografia è l’esame di scelta, ed è indicata in tutti i neonati tra la 4^ e la 6^ settimana di vita.

Il trattamento dipende dall’età del paziente e dalla severità del quadro clinico. Si spazia dall’applicazione di divaricatori (esempio tutore Pavlik, Milgram…), al confezionamento di gessi pelvi-podalici (solitamente previa manovra di riduzione), alla chirurgia (che può interessare i soli tessuti molli o le strutture ossee).

Generalità

Con il termine Displasia Evolutiva dell’Anca (DEA) nel neonato e nel bambino, indichiamo una condizione malformativa che spesso si sviluppa intorno (o anche dopo) la nascita. Un tempo si parlava di Lussazione Congenita dell’Anca, terminologia ormai abbandonata, perché implica che la condizione sia necessariamente già presente alla nascita.

È la patologia ortopedica più frequente nei neonati (circa 1/100), soprattutto nelle femmine (6:1 rispetto ai maschi). Nel 60% dei casi è interessata l’anca sinistra (probabilmente per la posizione intrauterina), nel 20% sono invece coinvolte entrambe.

Le cause esatte non sono note. È ampiamente accettato che si sviluppi intorno al momento della nascita. In questo periodo, infatti, la cavità acetabolare è fisiologicamente meno profonda ed i legamenti più lassi. Normalmente, nel primo anno di vita l’acetabolo diventa rapidamente più profondo, tuttavia, in alcuni bambini questo processo non avviene correttamente e si sviluppa la DEA.

I fattori di rischio sono principalmente:

- familiarità (si ipotizza una componente genetica)

- posizione podalica (per effetto di un’anomala pressione sull’articolazione)

- sesso femminile (per maggiore lassità legamentosa)

- oligoidramnios

La DEA, se non precocemente individuata e trattata, può comportare problematiche funzionali (zoppia). Anche nelle forme più lievi e meno evidenti, può portare problematiche quali l’artrosi precoce (la displasia impedisce all’articolazione di funzionare correttamente, con conseguente usura precoce).

Presentazione Clinica

Il termine “displasia evolutiva dell’anca” può in effetti indicare un ampio spettro di quadri clinici, quali l’instabilità dell’anca, la lussazione o la sola alterata conformazione dell’acetabolo (vera e propria “displasia”). I quadri di instabilità e di lussazione dell’anca hanno maggiori probabilità di essere individuati durante l’infanzia, mentre la sola displasia, in assenza di uno screening ecografico neonatale, può venire scoperta tardivamente, nell’adolescenza o in età adulta.

In base alla severità del quadro, possiamo pertanto distinguere:

- INSTABILITÀ: è l’anomalia più comune nei neonati. L’articolazione è normale (Fig 1A), ad eccezione dell’instabilità. Nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente nell’arco delle prima settimane di vita.

- DISPLASIA: la testa femorale si trova nella sua corretta sede, all’interno dell’acetabolo, ma il tetto acetabolare risulta più appiattito e meno contenitivo. (Fig 1B)

- SUBLUSSAZIONE: i legamenti attorno all’articolazione dell’anca sono lassi, consentendo all’anca di spostarsi parzialmente dalla sua sede naturale. (Fig 1C)

- LUSSAZIONE: la testa femorale non è più centrata nella cavità acetabolare. (Fig 1D)

Diagnosi

La formulazione della diagnosi avviene in seguito alla valutazione di diversi aspetti, in particolare:

- Anamnesi: vanno indagati tutti quegli aspetti quali familiarità, eventuali problematiche in gravidanza, la posizione fetale.

- Valutazione clinica: va eseguita in tutti i neonati e ripetuta ai bilanci di salute. Si prefigge lo scopo di individuare alcuni segni che possono porre il sospetto di displasia (tenendo presente che in caso di coinvolgimento bilaterale potremmo non rilevare una palese asimmetria), in particolare:

- eventuali differenze di lunghezza degli arti inferiori (segno di Galeazzi)

- presenza di una limitazione dell’abduzione delle anche

- manovra di Ortolani (movimento che fa rientrare in sede un’anca sublussata o lussata)

- manovra di Barlow (movimento che fa uscire dalla sua sede un’anca centrata, ma instabile)va

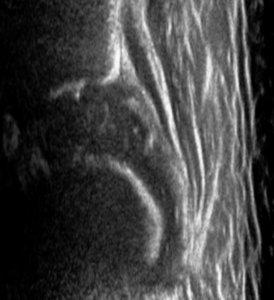

- Ecografia: è l’esame di prima scelta nel neonato. Nei primi 6 mesi di vita, se eseguita in maniera scrupolosa e accurata secondo la tecnica di Graf, consente di visualizzare le diverse componenti dell’articolazione e di fare diagnosi precoce (anche in assenza di segni clinici evidenti). È consigliata in tutti i neonati tra la 4^ e la 6^ settimana di vita, mentre è da eseguire già alla nascita in caso di riscontro di segni clinici di instabilità, nei casi dubbi o in presenza di fattori di rischio quali la posizione podalica.

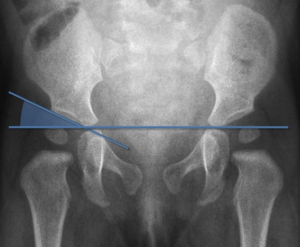

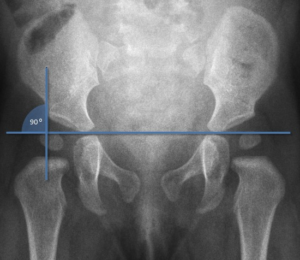

- Esami radiografici: l’Rx del bacino in antero-posteriore trova indicazione nei bambini dopo i 6 mesi, in presenza di un sospetto clinico o quando vogliamo controllare l’evoluzione di un’anca in trattamento. Sulle immagini radiografiche possiamo andare a valutare diversi aspetti, i principali sono:

- L’arco di Shenton (Fig 4A)

- L’indice acetabolare (Fig 4B)

- Linee di Hilgenreiner e Perkin (Fig 4C)

- TC/RMN: sono indicate per quesiti specifici, soprattutto quando vi è indicazione a intervento chirurgico.

- Artrografia: è un esame che viene effettuato in sedazione, in genere viene utilizzata quando si vuole verificare la contrazione della testa femorale.

Trattamento

La scelta sul tipo di trattamento è guidata da diversi fattori, in primo luogo l’età e la severità del quadro. Nei primi mesi di vita infatti l’obiettivo è di mantenere i corretti rapporti tra testa femorale e acetabolo, per favorirne il corretto sviluppo. Prima viene iniziato, possibilmente entro la 6^ settimana, al fine di ottenere migliori risultati.

Il trattamento conservativo si avvale dell’applicazione di divaricatori, come il divaricatore di Pavlik e il Milgram (o altri con analoghe funzioni).

Soprattutto nei bambini più grandi, solitamente dopo i 6 mesi, possono essere indicate manovre di riduzione in sedazione e confezionamento di gessi pelvi-podalici.

La chirurgia è in genere riservata ai bambini più grandi, e può spaziare da interventi “di minima” quali riduzione cruenta per via mediale, a interventi più invasivi sulle parti molli (riduzione cruenta per via anteriore) o sulle componenti ossee.

L'essenziale da sapere

- È la patologia ortopedica più frequente nei neonati (circa 1/100), soprattutto nelle femmine

- Le cause esatte non sono note, concorrono fattori genetici ed ambientali

- Se non precocemente individuata e trattata, può comportare problematiche funzionali (zoppia)

- Esistono diversi spettri della patologia: instabilità, displasia, sublussazione e lussazione e

- Segni clinici quali asimmetrie e segni di instabilità dell'anca possono far sospettare la presenza della patologia

- L’esame di prima scelta per la diagnosi nel neonato è l'ecografia delle anche secondo tecnica di Graf

- Rx del bacino è indicata nei bambini dopo i 6 mesi in presenza di sospetto clinico o per controllo evolutivo

- Il trattamento con divaricatore, se indiziato entro la 6^ settimana, garantisce risultati migliori e riduce la chirurgia

Bibliografia

- www.orthobullets.com

- www.hipdysplasia.org

- Tachdjian’s Pediatric Orthopedics 4th edition

- Tao Z. Prevalence of developmental dysplasia of the hip (DDH) in infants: a systematic review and meta-analysis. BMJ Paediatr Open 2023

- Knipe H. Developmental dysplasia of the hip. Reference article, Radiopaedia.org